통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 오늘은 정토담마스쿨에 입학한 외국인 수행자들을 위해 온라인으로 즉문즉설을 한 후 하루 종일 행복운동특별본부의 날 행사에 참가해 대화를 나누었습니다.

스님은 새벽 수행과 명상을 마친 후 오전 7시부터 서울 정토회관 방송실에서 정토담마스쿨 학생들과 온라인으로 즉문즉설을 하며 하루를 시작했습니다.

호주, 미국, 한국, 키프로스, 독일, 영국, 캐나다 등 전 세계에서 정토담마스쿨 수업을 듣고 있는 13명의 학생들이 온라인 공간에서 한자리에 모였습니다. 배움에 국경이 없다는 것을 실감하며 모두가 서로에게 반갑게 인사를 건넸습니다.

이어서 스님이 화상 회의 방에 입장하자 학생들을 대표하여 세 명이 그동안 수업을 들은 소감을 이야기했습니다.

“It has been an extremely valuable experience, which I continue to enjoy as a continuation of PartⅠof the course. I can say that my favorite aspect of the course has always been the sharing. I have learned a lot from the group I share the course with. So, yes, that's great.”

(이 수업은 저에게 매우 소중한 경험입니다. 1부 과정에 이어 지금까지 즐거운 마음으로 참여하고 있습니다. 제가 가장 좋아하는 부분은 나누기입니다. 저희 그룹과 함께 나누기하며 많은 것을 배웠습니다. 정말 좋습니다.)

“This experience has been extremely valuable for me as well. I remember starting BuddhismⅠearlier this year. I wasn't very keen on taking the class. I did it more to make my mom happy, but it was a life-changing experience. Now, I feel like I have definitely changed for the better. My mom, my boyfriend and my family have all noticed a change in me. I just feel a lot calmer and happier overall. It's definitely improved the quality of my life. I'm so grateful for this course that I want to stay and volunteer with Jungto Society after it ends.”

(저에게도 이 수업은 매우 소중한 경험이 되고 있습니다. 올해 초 근본 불교 과정을 시작했을 때 저는 큰 열의가 없었습니다. 어쩌면 저희 엄마를 좀 기쁘게 해 드리려고 수업을 들었는데, 사실은 제 인생을 바꾸는 정말 중요한 경험이 되었습니다. 지금은 분명히 더 나은 방향으로 저의 삶이 변화했다고 느낍니다. 엄마, 남자친구, 가족 모두 제가 변했다고 합니다. 훨씬 차분해졌고 또 행복해졌습니다. 삶의 질이 확실히 나아졌습니다. 정토담마스쿨에 정말 감사한 마음이 들어서 졸업한 후에도 정토회와 함께 자원봉사를 계속하고 싶습니다.)

“At first, sharing was a bit difficult for me, but it has also been one of the highlights of the course. I got much better at expressing myself.”

(처음에는 나누기가 조금 어려웠지만, 동시에 나누기가 이 수업의 가장 중요한 핵심 중 하나라는 것도 알게 되었습니다. 지금은 제 자신을 표현하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다.)

학생들의 소감 발표를 통해 정토담마스쿨이 삶이 변화하는 경험의 장이 되고 있음을 느낄 수 있었습니다. 이어서 학생들은 삼배의 예로 스님에게 법문을 청했습니다. 스님은 부처님의 일생을 공부해야 수행의 어려움을 이해하고, 사회적·역사적 문제에 대해 불교적 관점을 갖출 수 있다고 강조했습니다.

“부처님의 가르침은 ‘어떻게 하면 괴로움 없이 살 수 있을까’에 대한 가르침입니다. 삶의 조건이 아무리 좋아져도 사람의 괴로움은 사라지지 않습니다. 그래서 고타마 싯다르타도 ‘지금까지 살아온 이 길은 행복의 길이 아니다.’ 하고 새로운 길을 찾았습니다. 새로운 길을 찾는 과정은 어렵습니다. 그런데 우리는 이미 발견되어 있는 그 새로운 길을 따라가는 것조차 어렵게 느낍니다. 왜냐하면 우리는 아직 ‘내가 지금까지 살아온 삶이 행복의 길이 아니었다.’라는 확고한 자각이 없기 때문이에요. 그래서 조금만 힘들어도 금세 익숙했던 옛 삶으로 돌아가고 싶어지는 거예요.

우리가 부처님의 일생을 공부해야 하는 첫 번째 이유는, 수행의 길에서 겪는 여러 어려움이 당연한 과정이라는 걸 알고 꾸준히 정진해 나가기 위해서입니다. 두 번째 이유는, 마음 공부만 해서는 우리가 일상에서 겪는 다양한 사회 문제를 어떻게 바라보고 대응해야 하는지 알 수 없기 때문입니다. 부처님은 신적 존재가 아니라 사회 속에서 살았던 역사적 존재이기 때문에, 당시 전쟁이나 계급 차별, 성차별, 그리고 비난과 모욕 같은 문제에 대해 어떻게 대응하셨는지를 그의 일상의 삶 속에서 배울 수 있기 때문입니다.

저 역시 개인적으로는 불교가 좋았지만, 불교가 사회 문제를 외면하고 권력에 기대는 모습을 보며 큰 실망을 했습니다. 그래서 ‘부처님은 과연 어떤 분인가?’ 하고 부처님의 일생을 처음부터 다시 공부하게 되었습니다. 그때 비로소 사회성과 역사성을 갖춘 ‘인간 붓다’를 발견하게 되었습니다. 그래서 내가 살고 있는 이 자리에서 부처님의 본래 가르침을 회복해야겠다는 마음을 내게 되었습니다. 그러니 여러분도 부처님의 일생을 꼭 공부해야 합니다. 그래야 수행이 흔들리지 않고, 우리가 사는 이 세상을 바라보는 지혜가 생깁니다.”

다음은 그동안 수업을 들으면서 궁금했던 점에 대해 자유롭게 질문하는 시간을 가졌습니다. 여섯 명이 손들기 버튼을 누르고 스님에게 질문을 했습니다. 수업 내용에 대한 질문도 나오고, 개인 고민에 대한 질문도 나오고, 다양한 질문들이 이어졌습니다. 그중 한 명은 현재에 만족하라는 것과 변화를 위해 행동하라는 것이 모순되는 가르침으로 느껴진다며 어떻게 관점을 가져야 하는지 스님에게 조언을 구했습니다.

“The Dharma teaches us to be present and content with where we are in the moment. However, in Buddhism II and as you also had mentioned earlier, Guatama knew that his current path was not right, even though he didn't know which path to take, which is why he went through the Great Renunciation. I feel that these two teachings are contradictory because I'm not sure how to apply them to my daily life. Sometimes I struggle with anxiety and doubt, and I wonder if I should make changes in my life, such as where I live. But I never know if it's just useless, mindless, worrying and I should just be present and content with my current situation or if the change I want to make is valid, like the change Buddha made. How did the Buddha know, and how can we tell the difference between overthinking, mindless worrying and a doubt that warrants a real change in our lives?”

(불교의 가르침은 현재에 깨어 있고 이 순간에 만족하라고 합니다. 그러나 인간 붓다 수업에서 그리고 스님도 좀 전에 언급하셨듯이, 부처님은 자신이 가야 할 길이 무엇인지 알지 못했음에도 현재의 길이 옳지 않음을 깨달았기에 출가를 결심했습니다. 저는 이 두 가르침이 모순된다고 느껴지고 일상생활에 어떻게 적용해야 할지 모르겠습니다. 때때로 저는 불안과 의심으로 괴로워하기도 하고, 이사를 간다거나 하는 삶의 변화를 꾀해야 할지 고민합니다. 하지만 그것이 단지 쓸데없는, 무의미한 걱정이니 현재 상황에 만족하며 머물러야 하는 것인지, 아니면 부처님이 하신 것처럼 제가 원하는 변화가 올바른 것인지 잘 모르겠습니다. 부처님은 어떻게 알 수 있었는지 궁금합니다. 그리고 지나친 생각 또는 무의미한 걱정과, 삶에 진정한 변화를 가져올 만한 의문을 어떻게 구분할 수 있을까요?)

“부처님이 젊은 시절에 ‘아직 어디로 가야 할지는 모르지만, 적어도 지금까지 살아온 이 길은 아니다.’라고 말한 것은, 아직 새로운 길을 발견하기 전, 즉 출가하기 전에 세속의 삶을 살고 있을 때 했던 말입니다. 그는 새로운 길을 찾기 위해 많은 시행착오를 겪었습니다. 그리고 마침내 새로운 길을 발견했을 때, 마음속 번뇌와 방황이 사라지고 깊은 평안이 찾아왔습니다.

어떤 길을 눈을 감고 걸어간다고 가정해 보면, 앞이 보이지 않으니 조심스럽고 두려움이 생기고 ‘이 길이 맞나?’하고 의심이 들 수밖에 없겠죠. 그러나 눈을 뜨는 순간, 길이 훤히 보이니 망설임 없이 걸어갈 수 있게 됩니다. 마치 이런 상태와 비슷하다고 생각하면 됩니다. 부처님은 눈을 감고 길을 헤매는 이에게 눈을 뜨도록 도와주었습니다. 누가 어디로 가고 싶은 데 가지 못하겠다 하소연하면, 부처님은 그 사람을 원하는 곳까지 데려다주는 것이 아니라, 스스로 그 길을 찾아갈 수 있도록 ‘눈을 뜨게’ 해 주었습니다.

부처님의 가르침은 괴로움이 생겼을 때 먼저 잠시 멈춰 서서 가만히 자신의 마음을 살펴보라는 것이었습니다. ‘무엇이 문제인가?’ 하고 살펴보면, 사실 문제라고 할 만한 것이 없다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그렇다면 두려워할 이유도 없어진다는 뜻이지요. 그러나 잠시 멈춰 살펴보았을 때, ‘이 길이 아니라 저 길이 맞다.’라는 생각이 분명히 든다면, 그때는 가던 길을 계속 가든지 새로운 길로 방향을 바꾸든지, 어느 쪽이든 두려움 없이 가면 됩니다. 그러니 첫 단계는 일단 멈추는 것입니다. 멈춰서 살펴보았을 때 문제가 없으면 그대로 가면 되고, 또렷하게 방향이 보이면 그 방향으로 가면 됩니다.”

“Your answer did make sense. We have to stop and assess whether it's actually a problem. If so, and if we decide that we need to make a change, then we can take that path. I will take that advice with me.”

(스님 법문 잘 이해했습니다. 일단은 멈춰서 이것이 정말 문제인가를 살펴보고, 그 후에도 여전히 변화가 필요하다고 판단되면 그 길을 가면 되겠네요. 스님 법문 마음에 새기겠습니다.)

계속해서 질문이 이어졌습니다.

옛이야기 속 사람들은 법문만 들어도 쉽게 깨달음을 얻었다고 하는데, 왜 현대인들은 그렇게 어렵게 느낄까요? 깨달음의 난이도는 시대와 사회적 환경에 따라 달라지는 것일까요?

여유로운 사람은 수행을 시작하기 쉽지만, 바쁘고 부담이 많은 현대인들은 어떻게 수행을 만나 괴로움을 줄여갈 수 있을지 궁금합니다.

불법을 배우면 더 행복해지는 것은 알지만, 왜 스스로 자비심이나 봉사하고 싶은 마음이 자연스럽게 싹트지 않는지 궁금합니다.

승려의 삶이 소유를 내려놓고 깊이 공부하는 박사 과정과 같은 삶인지 궁금합니다. 승려의 생활 방식을 이렇게 바라보는 것이 과연 맞는 이해일까요?

다양한 질문에 답변을 하다 보니 마쳐야 할 시간을 훌쩍 지났습니다. 다음에 다시 궁금한 점을 해소하는 시간을 갖기로 하고 10시가 다 되어 생방송을 마쳤습니다.

학생들은 그룹별로 화상회의 방에 모여 마음 나누기 시간을 이어 가고, 스님은 방송실을 나왔습니다.

서울 도심을 따라 선 가로수들도 어느덧 깊은 가을빛으로 물들었습니다. 바람에 스치는 잎새마다 계절의 흐름이 고요히 스며 있었습니다.

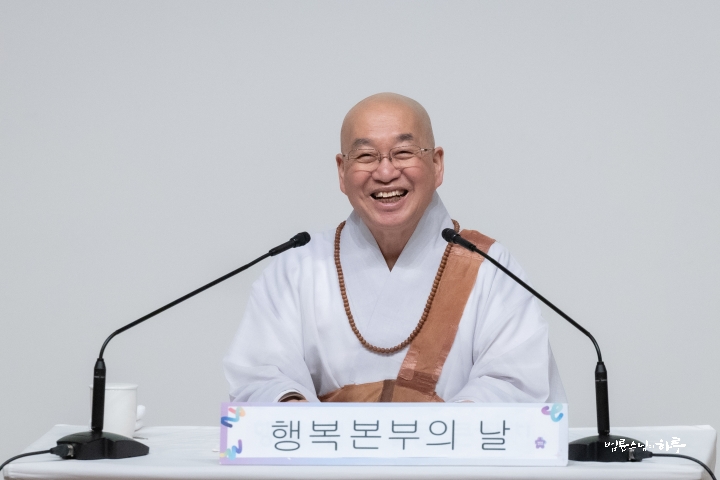

오전 10시부터는 정토사회문화회관 지하 대강당에서 행복운동특별본부의 날 행사가 시작되었습니다. 전국 17개 지회에서 행복학교를 진행하고 있는 400여 명의 행복본부원들이 한자리에 모였습니다.

오전에는 1부 프로그램으로 평화재단 권영선 기획위원장을 모시고 행복시민 모임 활동에 대한 대화의 장을 가졌습니다. 지난 3년간의 행복시민 모임 활동을 돌아보고, 앞으로의 3년을 어떻게 펼쳐갈지 구상하며 행복시민들이 함께 만들어갈 미래 비전을 그려 보았습니다.

이어서 각자 집에서 싸 온 도시락을 펼치고 삼삼오오 모여서 점심 식사를 했습니다. 식사를 마치고 오후 1시 30분부터는 2부 프로그램으로 법륜스님을 모시고 대화하는 시간을 가졌습니다.

2부를 시작하기에 앞서 인천경기남부 지회 행복본부원들이 노래 공연을 선보였습니다. 전쟁이 여전히 멈추지 않고, 최근 우크라이나와 팔레스타인 가자 지구에서도 엄청난 살상과 삶의 터전 파괴가 이어지고 있는 현실을 떠올리며, ‘어떠한 경우에도 전쟁이 있어서는 안 된다.’는 마음으로 노래 ‘그 그늘 그 향기’를 간절히 합창했습니다.

대중은 한반도와 세상의 평화를 기원하며 큰 박수로 화답했습니다.

이어서 행복학교 운영과 행복시민 모임 활동을 되짚어보며, 그동안의 소감을 나누는 시간을 가졌습니다. 먼저 지난 9년 동안 통일특위와 행복본부에서 묵묵히 자리를 지켜오신 분들의 소감을 들어 보았습니다.

“9년을 돌아보니 제천 곳곳에 제 발자국이 찍혀 있더라고요. 행복학교와 환경 활동을 하며 동네마다 슬리퍼 끌고 오던 사람들, 하루 벌어 하루 먹듯 전단지를 돌리며 만난 이웃들… 그 모든 순간이 저에게는 가장 따뜻한 놀이터였고, 제 삶의 50대를 온전히 빛내 준 시간이었습니다. 모두의 덕분에 정말 춤추듯 잘 놀았습니다.”

지역 곳곳을 자신의 발걸음으로 일궈 온 9년의 시간 속에 ‘어떤 마음으로 공동체를 만들었는가’를 깊이 보여준 발표였습니다.

다음은 행복본부에 오자마자 코로나 팬데믹이라는 큰 변화의 파도를 맞으며, 온라인 행복학교라는 새로운 길을 앞장서 개척해 오신 6년 차 선배들의 소감을 들어 보았습니다.

“한 사람만 행복해져도 나비 효과가 일어난다는 걸 알게 됐어요. 진행하면서 제 아들을 연구 대상으로 삼아 마음을 들여다보다 보니, 원수처럼 지내던 사이가 서로 응원하는 관계로 바뀌었습니다. 처음엔 일처럼 느껴졌던 활동이 이제는 제 공부가 되었고, 무심코 지나쳤던 제 안의 정의로움까지 발견할 수 있었습니다.”

가족에게까지 스며든 수행의 변화가 ‘한 사람의 행복이 어떻게 확장되는가’를 잘 보여 준 발표였습니다.

마지막으로 9년간의 소중한 성과를 이어받아 새로운 매뉴얼을 차곡차곡 쌓아가며 싱그러운 에너지를 불어넣고 있는 파릇파릇한 3년 차 행복본부원 분들의 소감을 들어 보았습니다.

“행복본부는 제가 배워 온 것들을 실제로 적용해 보는 실전의 장이었습니다. 아무것도 없는 곳에서 함께 기획하고 만들어 가며 서로 다름을 조율하는 과정 속에서, 머리로만 알던 수행이 비로소 삶에서 연습되는 걸 느꼈습니다. 부족한 저를 늘 보듬어 준 도반들 덕분에 여기까지 가볍고 즐겁게 올 수 있었습니다.”

현장에서 부딪히며 배우는 과정 속에서 '수행이 삶에서 어떻게 연습되는가'를 진솔하게 드러낸 발표였습니다.

아홉 분의 활동 이야기를 함께 나누고 나니 오늘 이 시간이 더욱 풍성해진 느낌이 들었습니다.

감동과 아쉬움을 뒤로하고 다 함께 삼배의 예로 스님에게 법문을 청했습니다. 스님은 길게는 9년, 짧게는 3년 동안 열정적으로 활동을 해 온 행복본부원들을 격려하며 대화를 시작했습니다.

“지난 3년 동안 각 지역에서 활동하느라고 정말 수고 많으셨습니다. 원래 정토회는 보직을 3년마다 순환하기로 되어 있습니다. 보통은 3년마다 바뀌지만 필요하면 6년까지 같은 소임을 유지할 수 있도록 승인하고 있어요. 그런데 행복운동본부는 개척 시기를 고려하다 보니, 많게는 9년까지 활동하신 분도 계십니다. 9년간 활동하신 분들은 자리에서 일어나 보세요.”

9년간 활동한 사람들이 자리에서 일어나자 모두 큰 박수를 보냈습니다.

이어서 6년간, 3년간 활동을 꾸준히 해 온 분들도 차례대로 자리에서 일어나 큰 박수를 받았습니다.

“수고 많으셨습니다. 9년간 또는 6년간 활동하신 분들은 정토회의 보직 순환 원칙에 따라 내년 2차 천일결사에는 모두 지역 지부로 돌아가야 합니다. 행복운동특별본부가 무너지지는 않을까 걱정되시죠? (웃음)

하지만 걱정 마세요. 여러분 없어도 행복운동특별본부는 잘 돌아갈 것입니다. 9년 차와 6년 차가 있으면 3년 차는 햇병아리 취급을 받습니다. 그런데 내년이 되면 더 이상 햇병아리가 아니라 중심 인물이 되는 거예요. 내년부터 어른 역할을 잘해 보세요. (웃음)

정토회가 보직 순환 제도를 둔 이유는 두 가지입니다. 하나는 정토회가 수행을 가장 중요시하는 수행 공동체이기 때문이고, 다른 하나는 서로 다른 경험을 조직적으로 공유하기 위해서입니다. 자유롭게 활동하는 것도 좋지만, 그 경험을 개인적으로 독점하지 않고 조직적으로 공유하는 게 필요합니다. 정토회는 수행의 원칙을 중요시하는 측면이 큰데, 행복운동특별본부는 불교 용어를 쓰지 않고 시민운동을 하는 형태이기 때문에 창의적이고 자유롭게 활동할 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 오래 활동하다 보면 세속에 물들어 수행자로서의 자각이나 정토회의 원칙을 놓칠 위험도 있습니다. 그래서 여러분 스스로 자기를 정비하는 것이 필요합니다. 제도적으로는 보직 순환을 통해 이런 단점이 보완될 수가 있습니다.

정토회는 창립할 때부터 ‘수행과 사회 실천 활동은 둘이 아니다.’라는 관점에서 운영되고 있습니다. 하지만 실제로는 대부분 수행에 치우쳐 사회 실천 활동에 다소 소극적일 수 있습니다. 그래서 여러분이 행복운동특별본부에서 사회 실천 활동을 한 경험을 정토회의 지역 지부로 돌아와서 잘 살려 주셔야 합니다. 예를 들어, 정토불교대학의 경우 학사 일정은 착실히 진행되지만, 학생들을 데리고 환경 실천 활동이나 JTS 모금 활동, 통일 캠페인 등을 진행하는 데는 진행자조차 소극적인 경우가 많습니다. 그래서 실천 활동이 활발하지 못한 경향이 있어요. 이번에 여러분이 지역 지부로 돌아오게 되면 각 지역에서 사회 실천 활동의 분위기를 살리는 바람을 불어넣어 주시기를 바랍니다. 보직 순환을 하는 이유도 바로 여기에 있습니다. 시민운동을 통해 쌓은 경험을 정토회 활동에 접목시켜 상승 효과를 내도록 하기 위해서입니다.”

이어서 누구든지 활동을 하면서 궁금한 점에 대해 손을 들고 스님에게 질문을 했습니다. 그중 한 명은 몸이 아파서 활동에 불참하는 사람을 보면 나도 같이 빠지고 싶은 마음이 들 때가 있다며 모둠장으로서 어떤 관점을 가져야 하는지 스님에게 조언을 구했습니다.

“모둠원들 가운데 절반 정도가 몸이 아파 활동에 불참하거나, 나누기 시간에 아픔을 이야기하십니다. 그럼에도 가능한 만큼 활동에 참여하는 분도 있고, 사정상 불참하는 분도 계신데요. 그런 모습을 보면서 저도 가끔 하기 싫은 마음이 올라올 때가 있습니다. 현재 행복운동특별본부에서는 거의 매일 강연 홍보를 하고 있는데, 접수 인원이 완료되더라도 대기자 수를 늘릴 때까지 계속 홍보하라고 합니다. 그럴 때 ‘나는 지금 안 아프고 시간이 되니까 다 참석해야 하나?’하고 고민하다가 참여 신청 명단에서 제 이름을 슬며시 지우기도 했습니다. 이렇게 해도 되는 걸까요?”

“네, 그렇게 해도 됩니다. 다만 그렇게 자주 하다 보면 질문자도 앞으로는 몸이 아플 거예요. 몸이 아픈 사람이 활동에 빠지는 것이 부러워서 나도 그렇게 되고 싶으면, 내 몸이 아파야 하잖아요. 질문자는 몸이 아파서 활동에 참여하지 않는 게 나아요? 아니면 몸이 안 아프고 활동에 참여하는 게 나아요?”

“몸이 안 아프고 활동에 참여하는 게 낫습니다.”

“예를 들어, 질문자가 말리는 사업을 남편이 한다고 할 때, 질문자가 계속 갈등을 일으키면 그 사업은 망합니다. 왜냐하면 사업이 망해야 질문자가 옳다는 게 증명되기 때문입니다. 만약 사업이 잘되면 남편에게 기가 죽겠죠. 남편이 ‘봐라. 내 말대로 하니 잘 되잖아.’라고 하면 질문자의 기가 꺾인단 말이에요. 남편의 사업이 망해야 ‘거 봐라. 내가 안 된다고 했잖아.’라고 말할 수가 있겠죠. 그래야 질문자의 속이 시원할 겁니다. 그러나 속이 시원한 건 좋지만, 남편의 사업이 망하면 손실이 크죠. 질문자는 속이 시원한 게 좋은가요? 아니면 속이 답답해도 남편의 사업이 잘되는 게 좋은가요?”

“속이 시원한 게 좋습니다.”

“굉장하네요. 스님이 할 말이 없게 만들어 버리네요. 남편의 사업이 망해도 좋다는 거예요?”

“스님, 제가 대답을 잘못한 것 같습니다. 속이 답답해도 남편의 사업이 잘되는 게 좋습니다.”

“남편에게 처음에는 내 의견을 낼 수 있어요. ‘여보, 그거 안 되겠어요.’라고 이야기할 수는 있지만, 남편이 해보려는 의지가 너무 강해서 말려도 소용없겠다 싶으면, ‘그럼, 해보세요.’라고 응원해 주는 게 좋아요. 계속 말리기만 하면, 내 마음속에서는 ‘저 사업이 잘 안 되었으면 좋겠다.’ 하는 염원이 점점 강해질 수 있기 때문입니다. 마찬가지로 질문자가 몸이 아픈 도반이 자꾸 결석하는 모습을 보고 나도 빠지고 싶어진다면, 질문자의 염원은 아프기를 바라는 것이 됩니다. 그래서 아플 확률이 높아지는 거예요.

‘도반은 아파서 참석 못 하는데 나는 건강하니 참여하자!’

이렇게 마음을 내야 내가 몸이 아플 확률이 줄어듭니다. 옛말에 ‘마음먹은 대로 된다.’고 하잖아요. 무의식적인 염원이 그만큼 중요합니다. 법당에 가서 ‘남편 사업이 잘되게 해 주세요.’라고 기도해도, 속으로는 ‘저 인간은 내 말을 안 들으니 큰 일이야.’라고 생각하면 오히려 속마음이 현실이 될 확률이 더욱 높아집니다. 왜냐하면 속마음은 무의식에 영향을 주어서 더 강력한 염원이 되기 때문입니다. 그래서 그런 마음으로는 차라리 기도를 안 하는 게 좋습니다. 기도 효과가 없으니까요.

그래서 도반에 대해서는 ‘얼마나 아프면 저러시겠나.’ 하고 긍정적으로 바라보고, ‘건강한 내가 도반들 몫까지 하겠다.’라고 내가 적극적인 마음을 내야 합니다. 그래야 계속 건강해질 수가 있습니다.”

“잘 알겠습니다.”

계속해서 질문이 이어졌습니다.

소비 멈춤 활동을 실천하며 음식·생필품의 기준과 욕구의 경계를 어디에 두어야 하는지 의문이 생겼습니다. 먹거리 소비는 어디까지가 기본 필요이고 어디부터가 욕구일까요?

신규 모둠장으로서 여러 역할을 게임처럼 신나게 받아들이는데, 이렇게 가벼운 태도가 괜찮은지 고민입니다. 오래 성장하며 잘 쓰이기 위해 소임을 어떤 자세로 대해야 할까요?

행복운동특별본부에서의 활동 경력을 정토회에서 인정받을 수 있도록 추천제나 가산점을 주는 방안을 마련할 수 있을까요?

마을 통장직을 6년 동안 즐겁게 수행해 주민 만족도도 높았고, 계속 맡아 달라는 요청을 받고 있지만 내년이면 보직 순환 제도에 의해 행복운동을 그만두어야 합니다. 통장 역할을 계속해야 할까요?

행복학교 참가자가 3명인데도 진행을 하는 건 인력 낭비로 느껴집니다. 인원이 더 모일 때까지 다음 달로 미루는 것은 어떨까요?

모든 질문에 답변을 하고 나니 마쳐야 할 시간이 되었습니다. 스님은 변화의 국면 속에서 우리가 만들어가야 할 새로운 시민운동의 방향을 되짚어 주었습니다.

“지금 우리 사회는 여러모로 전환기에 놓여 있습니다. 혼란이라기 보다는 변환의 국면을 지나고 있다고 말하는 게 더 정확하겠지요. 정토회에서 청년 페스타를 연 것도 이런 맥락에서 입니다. 청년들에게 필요한 새로운 문화를 만들어 보자는 취지였습니다. 보통 이런 행사를 하면 수익이 얼마 남았는지를 기준으로 평가하지만, 청년 페스타는 애초에 수익을 목표로 한 행사가 아니었습니다. 청년들이 어떤 경험을 얻었는지, 얼마나 청년들에게 기운을 북돋워 주었는지, 그 과정에서 얼마나 행복했는지가 평가 기준이었습니다. 다시 말해 자본주의적 성과 지표로 평가하지 않았다는 뜻입니다.

행복학교도 같은 흐름 속에 있습니다. 국민 행복 운동으로 발전되기를 기대하며 꾸준히 이어 가고 있습니다. 비록 불교에서 출발한 정토회가 시작했지만, 정토회가 바라보는 목표는 불교라는 특정 울타리에 머무르는 것이 아닙니다. 대한민국 국민과 나아가 세계 모든 사람들이 고뇌에서 벗어나기를 바라는 데 그 뜻이 있는 것입니다.

사실 행복학교를 시작할 때는 막막한 점이 많았습니다. 벤치마킹할 만한 곳이 없었으니까요. 어려울 때 참고할 전례가 있으면 찾아가 배우면 되는데, 정토회가 세운 방향은 ‘우리가 직접 창안하고 실험해 가며 만들어 가자.’는 것이었습니다. 조금 전 소감 발표에서 언급했듯, 첫 3년 동안 프로그램도 직접 만들고, 함께할 사람도 직접 모으고, 장소도 스스로 구해야 했습니다. 쉽지 않은 과정이었죠. 그런데 지나고 보니 그 경험이 우리를 더 창의적이고 적극적으로 만드는 계기가 되었습니다.

마음 공부를 하고자 하는 사람들 중에는 정토회가 불교라는 정체성 때문에 부담을 느껴 거부 반응을 일으키는 사람들이 있습니다. 그래서 불교 이름을 떼고 마음 공부를 할 수 있는 프로그램으로 만든 것이 바로 행복학교입니다. 사람들을 ‘행복하게 하겠다.’라는 큰 목표는 동일하지만, 정토회와 행복시민운동은 활동 방식이 조금 다릅니다. 정토회는 중심 조직과 지역 조직이 연결되는 피라미드형 조직이라면, 행복시민운동은 지역 조직을 중심으로 하고, 그 지역들이 수평적으로 네트워크를 이루는 방식이에요. 행복운동특별본부는 이 조직을 지원하는 역할을 하고 있고요. 행복 시민들이 점점 늘어나고 이들이 중심이 되면, 앞으로는 행복센터를 중심으로 한 지역 조직, 그리고 각 지역 조직이 유기적으로 연결되는 전국 네트워크로 발전할 것입니다. 이는 기존에 없던 새로운 형태의 시민운동으로, 가장 아래에서부터 출발하는 풀뿌리 민주주의의 실천이라고 할 수 있습니다. 스스로 마음 공부를 하며 지역에서부터 사회 변화를 이끌어가는 새로운 역사를 여러분이 지금 만들어 가고 있는 것입니다. 이런 목표를 갖고 있는 만큼, 행복운동특별본부에서 활동하는 여러분은 조금 더 자신감을 가지고 임해 주면 좋겠습니다.”

행복본부원들은 큰 박수로 스님의 말씀에 화답했습니다.

다음은 지난 3년을 마무리하며 감사의 마음을 전하는 시간을 가졌습니다. 먼저 나의 행복과 세상의 평화를 만들어가는 활동을 마음껏 펼쳐갈 수 있도록 대중을 이끌어주시고 애정 어린 가르침을 주신 법륜스님에게 감사의 마음을 담아 꽃다발을 증정했습니다.

지난 3년 동안 행복학교를 40회 넘게 진행하여 최다 진행자로 뽑힌 손정현 님이 스님에게 꽃다발을 전했습니다. 대중은 박수와 함께 큰 목소리로 외쳤습니다.

“스님, 고맙습니다!”

이어서 물심양면으로 행복본부원들을 지도하고 이끌어준 평화재단 권영선 기획위원장에게 감사의 마음을 담아 왕관과 케이크를 전달했습니다. 케이크를 받아 든 권 위원장님은 행복본부원들을 다시 한 번 격려했습니다.

“지금은 바야흐로 격변의 시대여서 치열하게 공부하고 고민해야 되는 시대인 것 같습니다. AI가 계속 발전하게 되면 앞으로 사람에게 자동차 운전을 금지하는 시대가 올지도 모릅니다. 그래서 AI 행복학교를 개척하는 일에도 여러분이 가열하게 앞장서 주시기를 기대해 봅니다. 여러분 모두 그동안 수고 많으셨습니다.”

다음은 행복본부 운영위원들이 앞으로 나와 인사를 하고, 이어서 모둠장들, 센터장들이 모두 자리에서 일어나서 인사하고 서로가 서로에게 뜨거운 박수를 보냈습니다.

다음은 지회장들, 지회 법사님들이 차례대로 앞으로 나와 인사를 했습니다. 대중은 손으로 하트 모양을 만들어 수고한 서로에게 감사의 마음을 전했습니다.

마지막으로 지원국과 활동국 구성원들이 모두 앞으로 나와 인사를 했습니다. 뜨거운 박수갈채가 쏟아졌습니다.

12월 말까지 행복학교에 5000명을 입학하도록 하여 국민 행복운동의 열기를 계속 이어갈 것을 다짐하면서 감사와 격려의 시간을 마무리했습니다.

이어서 행복운동특별본부의 담당 법사인 향상 법사님이 닫는 말씀을 해주었습니다.

“이렇게 자리를 가득 채워 주신 모습이 참 감동입니다. 특히 그동안 맨땅에 헤딩하듯 길을 닦아 오신 선배 활동가들께 다시 한번 감사드립니다. 이미 인수인계가 잘 준비되어 있으니, 이제 지역 지부로 가셔도 후배들이 충분히 이어서 잘 해낼 거라 믿습니다. 여러분의 경험이 2차 천일결사에서 더욱 크게 펼쳐져 지역 시민 모임이 새로운 풀뿌리 운동의 중심이 되리라 기대합니다. 모두 수고 많으셨습니다.”

다음은 지난 3년 간의 활동 모습을 담은 영상을 함께 보았습니다. 추억을 되새기다 보니 눈시울이 금세 붉어졌습니다.

마지막으로 오늘을 기억하며 기념사진을 함께 찍었습니다.

“나의 행복, 세상의 평화!”

큰 목소리로 외치며 1차 천일결사의 마지막 행복운동특별본부의 날 행사를 모두 마쳤습니다.

정토사회문화회관을 나온 대중은 모두 집으로 향하고, 스님은 짐을 챙겨 비행기를 타기 위해 김포 공항으로 향했습니다.

차로 한 시간을 달려 김포공항에 도착한 후 저녁 6시 40분에 출발하는 제주행 비행기에 탑승했습니다. 그러나 비행기가 40여분 늦게 출발하면서 9시가 넘어 제주 공항에 착륙했습니다.

공항을 나오자 정토회 회원들이 반갑게 스님을 환영해 주었습니다. 스님은 곧바로 숙소로 이동하여 짐을 푼 후 늦은 저녁 식사를 하고 하루 일과를 마무리하였습니다.

내일은 제주 개발 공사 초청으로 직원들을 위해 즉문즉설 강연을 한 후 저녁에는 서귀포시에 위치한 예술의 전당에서 행복한 대화 즉문즉설 일곱 번째 강연을 이어 갈 예정입니다.

전체댓글 28

전체 댓글 보기스님의하루 최신글